波登看奧利佛:恨不得扁他一頓

英國當今最熱門的「主廚」,當屬嘴上無毛的金毛小子傑米.奧利佛(Jamie Oliver),人稱「原味主廚」(Naked Chef)。每次看他的節目,我都恨不得時光倒流,回到學校去扁他一頓。

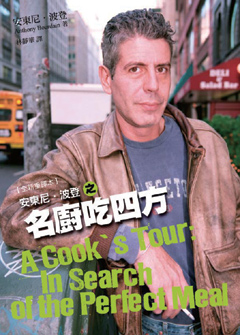

安東尼.波登,以Discovery旅遊生活頻道《波登不設限》及《名廚吃四方》節目聞名全球。在此之前,他是紐約最受歡迎的法國餐廳主廚,自從寫了《紐約時報》暢銷書《廚房機密檔案》,曝露餐飲世界的黑暗面後,迅速贏得眾多讀者的青睞,也為自己開啟了不同的人生挑戰。

波登看奧利佛:恨不得扁他一頓

如果有人對英國的第一印象是那裡有許多搖滾樂手和廚師,那是可以諒解的(這種說法其實也沒錯,因為這兩種職業傳統上是性冒險主義的先驅)。英國人──美國與澳洲也一樣──一窩蜂流行主廚熱,從小報上閱讀他們的消息,看他們的電視節目,購買他們的食譜,在砧板和食物貯藏櫃的可怕幻想中迷失自我。假如食物是新型態的色情片──比起過去的雜交,危險性顯然低得多──那麼,這個任務就更緊迫了。

英國當今最熱門的「主廚」,當屬嘴上無毛的金毛小子傑米.奧利佛(Jamie Oliver),人稱「原味主廚」(Naked Chef)。就我的瞭解,他其實是個大富翁,卻老是騎輛摩托車進出倫敦東區的平民公寓,煮綠色咖哩給他的「哥兒們」吃。他是個電視主廚,所以沒有人真正吃過他煮的食物。我也從沒見過他光著身子;我想所謂的「Naked」指的是他的「簡單、直接、原汁原味」的食物。不過我相信,許多端莊的家庭主婦寧願別有他想。每次看他的節目,我都恨不得時光倒流,回到學校去扁他一頓。

另外一個受崇拜的電視人物是奈潔拉.羅森(Nigella Lawson)──幾乎是我在英國認識的每個男人的慾望目標──也是我所認識的大多數女性的完美夢想。她是個多金而美麗的寡婦,常穿著牛仔外套作菜。當她彎著上身在工作台上取東西時,她的胸部便成為視覺的焦點,許多男性電視觀眾都對它們讚譽有加。

上一回我去英國,幾乎人人都在談論:「奈潔拉的胸部……你看過沒?」她和我認識的許多廚師不一樣,喜歡用大量的乳酪、脂肪、油膩的東西──用起牛油和奶油更是豪邁──所以我把她列入我的天使名冊當中。你認識的大波寡婦中有幾個會說:「管他的!要吃就吃最好的!」──沒幾個。所以我喜歡她。

還有一位是和瑪莎.史都華(Martha Stewart)同型的黛莉雅.史密斯(Delia Smith);一頭髮膠的蓋瑞.羅德斯(Gary Rhodes),以及安思利.哈里歐特(Ainsley Harriott)──他使艾默瑞爾.拉加西(Emeril Lagasse)看起來像保守的威廉.巴克利(William Buckley)。哈里歐特曾經在紐約待過一陣子,最擅長翻眼珠,動不動就「唔,呣」,喜歡發出尖銳的叫聲,表演啞劇,極盡諂媚之能事。看到一個高頭大馬的黑人動不動就耍噱頭、蹦蹦跳跳、悉心呵護身材像野牛的白人婦女觀眾──要不是哈里歐特在電視上曝光,假如他有一天晃到她的住家附近,她說不定會叫警察來把他趕走──我都替他感到難為情。

英國的猛犬,好人,實實在在在餐廳做菜的人(身為廚師本來就該這樣,不是嗎?),真正為美食打拼的人,才是英國美食節目中真正吸引人的地方。這些人狂妄自大、行事怪誕、積極進取、有競爭心、而且往往有傑出的表現,相對於美國同行,他們才是令人耳目一新的名廚。

在美國,一個藍領傻瓜一旦成功發跡,他會立即修改他的口音,不再說三字經,聘請個人專屬髮型師和發音矯正教練。但在英國卻是兩樣風情。這裡的主廚一旦成功,立刻原形畢露,成為一個行為乖戾、頤指氣使、隨興表現內在粗魯的童心。這也是我在英國感到自在的原因之一。

安東尼波登不喜歡上電視的原因

我這邊忙著哀聲告饒,他那邊卻忙著拍特寫,從那個遙不可及的電視遙控器切出,再緩緩拉近拍折磨我的痛苦之源。又在我呻吟、哀求、恐嚇之際,拉開我與遙控器之間的距離。

不喜歡上電視的原因之(一)

「到了那個地方,帶我們去看肥肝是怎麼做的,」「電視天地」(Televisionland)的創意大師們說,「我們做的是美食節目,記得嗎?這趟懷舊之旅很溫馨、很感人─但是美食呢?少來!你明明喜歡肥肝!你以前就說過了。」

「好啊。」我說。為什麼不去採訪?聽起來饒富教育意義,想來也應該很好玩。不錯,我是喜歡肥肝─甚至可以說,愛死肥肝。那肥大新鮮的鵝肝或鴨肝,加一點蘇特恩甜白酒(Sauterns)放在淺盤中製成鵝肝凍,或置入平底鍋加上幾片表面煎到焦糖化的蘋果或榲桲果稍微煎一下,或者再加幾滴香陳醋。厚厚的一片肥肝配上幾片烤過的奶油麵包。肥肝是世上最美味的食物之一。

我們離生產肥肝的重鎮加斯科尼(Gascony)地區不遠,那……就去吧!咱們去製作引人入勝的知性電視節目,順便去撈一點免費的肥肝吃,我們怎能錯失良機?

前一天晚上,我對著攝影機把一大塊烹煮技巧拙劣、噁心透頂、而且已經煮了三天的tête de veau(小牛頭肉)勉強吞下去──真是煞風景。這道菜通常是(以我的作法)把小牛頭上的皮肉剝下捲起來,裡面塞滿甜麵包,用繩子紮緊放在高湯中加一點根莖類蔬菜和一片牛舌一起熬煮。這是一種習慣性的吃法,或者更正確的說,一種習慣性的口感:透明的脂肪、淡青色的小牛皮,一點頰肉與胸腺,先顛覆你的口感再去慢慢品味。那彎彎曲曲、亮晶晶、有彈性的黏液,口感相當──照理說應該是──細膩與豐富。配上一點酸醬或蛋黃醬,這道菜絕對是法國傳統鄉村美食的上選,同時可以讓人克服恐懼與偏見。它也是我最愛做的幾道菜之一。我在中央市場餐廳便以這道菜作為我的招牌菜,少數幾個(多半是法國人)點它的顧客都很愛吃。「啊!小牛頭肉!」他們會驚嘆道,「我好幾年沒吃到了!」我做得很好吃,它很受歡迎。我自己也常做來吃,百吃不厭。

但今天這個東西可就兩回事了。首先,我忘了自己的忠告。我太耽溺於浪漫的舊夢,完全忽略了現實。我忘了三天前路過時便看到用白色粉筆大剌剌寫在黑板上的「小牛頭肉」這幾個粗體字。它的意思是,毫無疑問─尤其是此刻正是阿卡雄的觀光淡季─它一定是第一天便推出,但到了第三天還沒賣出的「那個牛頭」。現在生意清淡,一定不會有很多人(甚至在全法國)點這道祕傳的招牌菜,所以他們也不可能每天都有新鮮的小牛頭肉。整個鎮上每個星期,或每個月,能賣出多少個小牛頭?更糟的是,我打破了個人成規,在一家以海鮮聞名──招牌菜是海鮮,但是出菜很慢──的餐廳點了一道不是很普遍、甚至有點噁心的肉類菜餚。

我的老弟──這幾天他興致大開,無所不嚐──點了一道比目魚。我忽略了他的好榜樣。我在吃的當下,他一直看著我,彷彿我在啃食死人的手指,並灌進大口的尿液。從任何一點來說,它都令人難以下嚥:沒有煮透、很硬、似乎沒有頰肉、有點陰濕的冰箱味道。最糟的是,用了大量濃稠難吃的蛋黃醬──一種用不同的煮熟的蛋黃調製而成的塔塔沙拉醬。為了面前的鏡頭,我盡可能大口吃,故意做出愉快的表情,但是來不及了,我只好暗罵一聲「幹!」然後想辦法把口中的食物偷偷吐在藏在桌底下的餐巾內(因為我不想冒犯主廚)。

於是第二天早上八點鐘,在吃了有生以來最難吃的牛頭之後心情依舊悶悶不樂的情況下,我站在一座冰冷的穀倉內,看著親切的主人──肥肝農場主人兼製造商賈貝納先生(Cabenass)──在一隻一點也不興奮的鴨子口中塞進一支長漏斗,然後啟動一台食物研磨機,直到一團穀物消失在鴨子的食道裡。這是早餐之前的事。

那支漏斗似乎一直通到鴨子的胃底部。賈貝納先生會先在鴨子的兩腿間輕輕按摩,讓牠們的頭往後仰,然後再予以灌食。在肚子裡仍有未消化完畢的小牛頭肉的情況下,看到這種景象直叫人心中作嘔。站在賈貝納先生旁邊的攝影師艾倫顯然也有同感,只見他忽然臉色一變,猛然轉身往門外衝出去,那一整個早上就沒再見到他的人影。

我自己雖然也不好受,還是勉強看完整個養鴨、養鵝與餵食,以便取得肥肝的過程。它沒有我想像中的殘酷,也不像坊間傳說這些家禽的腳被鎖在木板上。牠們也不是長時間在喉嚨裡插著一支餵食管,無止盡的灌入食物,像卡通片裡面的貓拼命掙扎、幾乎嗆死的鏡頭。事實上,牠們一天才餵食兩次─而且每次餵食的量,如果以人的體重來比較,絕不會比「丹尼餐廳」(Denny's)的超霸早餐(The Grand Slam Breakfast)多。我不覺得賈貝納先生是個殘忍或無情的人,他似乎真的很愛他的家禽,而且每次到了餵食時間,這些家禽當真會自動向他報到。他只要把手一伸,牠們就會過來,不會比一個被母親擤鼻涕的孩子更不情願。

他抓起一隻特別肥胖的鴨子,讓我摸牠腫脹的肚子,和牠溫暖鼓漲的肝。他還沒有準備「收成」,但給我看一些照片─類似交通安全那樣的照片,但是和增加食慾有關。我平常也喜歡吃鴨血和內臟,但不會選擇在大清早吃,更不會在攝影師從遠處傳來嘔吐與咳嗽聲的情況下。等我們進入隔壁房間賈貝納先生家族販賣產品的房間時,我已經開始反胃了。

這時賈貝納太太早已為我準備了許多醃漬的肥肝、肥肝慕斯、鴨肉醬、和油封鴨腿,以及一些切片油炸過的棍子麵包,和一瓶蘇特恩甜白酒。賈貝納的產品向來是最高級的,經常在比賽與試吃會上得獎,但我喜歡吃新鮮的肥肝,不是罐頭製品、不是醃製品、不是做成慕斯,更不是「真空烹調」。持平而論,此時早已過了採收期,新鮮肥肝早就賣完了。只有不懂美食的人才會看了心動。而我雖然也愛蘇特恩白酒配肥肝,但此刻才上午九點。肥肝應該是在輕輕鬆鬆的情況下享用,而不是在前一天晚上吃過噁心的小牛頭肉後的第二天,在寒冷、殘酷的早晨便對著鏡頭狼吞虎嚥。

主人準備了許多豐盛的食物。還是老樣子,為了怕冒犯親切的主人,我大口吃下擺在我面前的食物,面帶微笑,頻頻點頭讚許,用我的蹩腳法語(在表情顯然有些不自在的老弟協助下)和主人交談。開車返回阿卡雄那家「驚魂記杜鵑窩」那段路,是我記憶中最長的一段旅程。車子行經一些古色古香的鄉村─有十字軍時代的教堂和美麗的舊農舍─時,坐在前車的攝影師艾倫還不時把頭伸出車窗外嘔吐。領頭的前導車上負責駕駛的助理製作人艾伯多,不久也開始覺得不舒服。我坐我弟弟開的車,他倒是好得很,但是轉彎轉得太猛,我有些吃不消,我的胃開始翻騰,有如蓄勢待發的喀拉卡度(Krakatoa)火山。我忍了又忍,只盼望能早點回到我的房間浴室去吐。還好趕上了。

經過五個小時顛簸得肋骨幾乎斷裂的痛苦之後,我半昏迷的躺在我那簡陋的旅館房間內,垃圾桶在我右手邊,我的身上只蓋著一條粉紅色的化纖混紡毛毯,電視遙控器掉在地板上我搆不到的地方。正想著也許等一下會好一點──也許只是一點點──忽然間,剛才我似看非看的電視節目演完了,下一個節目的精彩鏡頭出現在電視螢幕上。法國最恐怖的地方就是常會有出人意料的事物突然出現在眼前。有沒有搞錯,我心想,不會吧!這一定是在開玩笑!不!但它是千真萬確的。這是一部九十分鐘的傳記影片──包括一些剪輯過的鏡頭──記錄法國的大人物,法國最高榮譽獎章的得獎人傑瑞.路易(Jerry Lewis)在影劇上的輝煌成就。這個偉人的一生事蹟將連續不斷出現在我的電視螢幕上,用他一生的啞劇、傻笑、和滑稽的表演轟炸我的腦袋。

這太過份了。我在極度虛弱的情況下伸手想去拿遙控器,但是覺得血液猛地從我的腦袋衝進我的喉嚨,我只好又躺回床上,並引來另一波乾嘔。我無法把那個該死的電視關掉,也無法轉台,很快的,《瘋狂醫院》(The Disorderly Orderly)的片段已經烙印在我糊成一片的大腦上,讓我又再度產生痛苦與不適。我拿起電話撥給馬修──他是攝影小組成員,截至目前尚未受到影響──拜託他過來幫我轉台。

「這是《小丑哭的那一天》(The Day the Clown Cried)嗎?」他問,「我聽說那是一部聲名狼籍的經典片,美國的觀眾都沒看過。傑瑞飾演集中營裡的一個囚犯。那個得奧斯卡獎的義大利人就是從這部片子得來的靈感!它叫什麼來著?《美麗人生》(Life is Beautiful)?傑瑞比他早多了。」

「拜託,你行行好,」我喘著氣說,「我快死在這裡了,我受不了了,你再不快點來,我就掛了,他們只好去找巴比.費雷拍柬埔寨那一集。你想看巴比.費雷穿紗籠嗎?」

馬修想了一下,「我這就過去。」

一會兒後他出現了──還帶著一台開了機的攝影機。他居高臨下站在我床邊,對著我蒼白的臉調校「白平衡」。傾斜的房間在我四周旋轉,他卻拍個不停。鏡頭在盜汗呻吟的我與《灰小子》(Cinderfella)中的傑瑞.路易之間往來移動。我這邊忙著哀聲告饒,他那邊卻忙著拍特寫,從那個遙不可及的電視遙控器切出,再緩緩拉近拍折磨我的痛苦之源。又在我呻吟、哀求、恐嚇之際,拉開我與遙控器之間的距離。等他好不容易從地上拿起遙控器扔給我,讓我總算可以關掉傑瑞.路易的代表作《隨身變》(The Nutty Professor)鬆一口氣時,我聽到馬修說:「這是金獎影片,寶貝!喜劇類金像獎!」

奉勸你別去做什麼電視節目。千萬不要。

(本文轉載安東尼.波登之書《名廚吃四方》,由臺灣商務印書館出版發行)

留言列表

留言列表