民國九十年,一個十七歲男孩被另一個未成年少年誤殺了。

死者的媽媽曾藏著水果刀上法庭,想親手為孝順的獨子報仇,

但兩年後她想起凶手的媽媽,開始去監獄探視這個犯了錯的孩子,

一路的陪伴、鼓勵,直到他上大學,就像照顧自己的兒子。

***

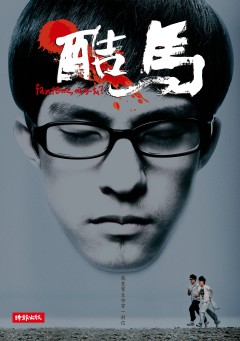

陳耀炘導演將這個故事寫成電影劇本《路跑酷馬》,

然後有一天卻說「我大概不會拍片了」,

而交給稻田電影的黃黎明編劇和王小棣導演,

因此有了四年後以兩個少年為主角的青春魔幻版《酷馬》。

***

電影裡,酷馬是個跑馬拉松的孝順少年,

一個夜裡為了救隊友而被一名不良少女(糖果)失手打死了,

深愛媽媽跟馬拉松的酷馬在人間徘徊不去,

卻只有糖果看得見他,並成為唯一可以幫他完成遺願的人;

兩個年輕卻孤獨的生命在此陰陽交會,竟成為最親密的朋友,

也改變了周遭所有面臨生命挫折的人。

***

小說則以酷馬的第一人稱寫成,事實上是一個鬼魂的觀點,

他在人間自由穿梭,能進入許多他生前不曾到訪的角落,

但除了糖果,卻不再有人能傾聽、凝視他,

而且,他的時間、力量正在一點一點地消失,

他該如何拯救崩潰的媽媽、瀕臨解散的馬拉松隊及邊緣的糖果呢?

***

如果你恨著某個人,

如果你處於愛不到的孤絕與痛苦,

如果你深深的思念著誰,

如果你必須跟深愛的人道別,

鬼魂的觀點,也許最能給你安慰。

新書內容搶先看:

我死了

我在這世界的最後一天,看起來很平常,就和其他日子沒什麼兩樣。

記得聽人說過,人在臨死前,冥冥之中常會出現一些暗示厄運的徵兆,譬如有烏鴉大叫著從頭頂飛過、一隻黑狗或黑貓忽然盯著妳看、不小心摔破杯子、一直猛打噴嚏,或者突然很感性,對身邊的人講出特別的話……之類的。

但是,我生命的最後一天,卻沒有任何徵兆。不管天使、死神、烏鴉,或路上的野貓野狗,都沒有試著偷偷跟我打個訊號。所以,我完全沒有任何心理準備,就莫名其妙死了。

不過,就算當時有誰想要打訊號給我,我大概也不會注意到。畢竟,我才十七歲,怎麼也想不到「我會突然死掉」這種奇怪的事吧!

*

那一天,我跟平常一樣,早上六點就被床頭的鬧鐘叫醒。

現在想想,那天早晨確實是有點不一樣。平常我只要醒來,就會聽到媽媽在廚房走動的聲音,還有熱騰騰的香味。媽媽總是說:早餐最重要,要吃早餐才會聰明和長高,所以,她每天都要陪我吃一頓豐盛的早餐,才肯放我出門。

可是那天醒來,家裡卻安安靜靜的。我坐在床上發呆,突然想起來,媽媽今天一大早就去菜場了,有人預訂六十個壽桃,媽媽要提早去多買一些紅豆回來泡。

媽媽沒有做早餐,這算是一個徵兆嗎?

這時候,媽媽通常已經出門去菜場了。我很快漱洗完畢,把髒衣服丟進洗衣機裡。它的年紀比我還老,每次按下按鈕,就會像氣喘老人般吃力地呼嚕呼嚕大聲轉動。我換好制服,穿上有點舊卻刷洗得很乾淨的跑步鞋,三兩口把媽媽放在保溫壺裡的豆漿喝掉,包子和飯糰塞進書包裡,比平時提早了十五分鐘出門。

難道,這也是另一個徵兆嗎?

我是一路跑到學校的。

我很喜歡跑步,喜歡用跑步作為一天的開始。

從家裡到學校,經過我的研究,已經找出一條最舒服的跑步路線──從小巷子接到小學後面的圍牆邊,然後跑上河堤,再從公園穿過去,總長大約是七.五公里。

媽媽常叫我不要跑步上學,她說,剛吃完早餐不要跑步,路上交通那麼亂,也不適合跑步,更不要為了省那麼一點公車錢而跑步。呵呵,我的任何想法都瞞不過媽媽的眼睛,有時候,連我自己都不太確定的念頭,都會被媽媽立刻辨識出來。

不過,我跑步並不只是為了省公車錢。我偶爾也會搭公車上學,譬如下雨天或者腳不舒服的時候,但我實在受不了密閉車廂裡那種沉悶汙濁的空氣,還有上班人潮擁擠匆忙的氣息。我寧可慢慢跑步,享受早晨陽光晒在皮膚上,以及微風吹過額頭上汗珠的舒暢感覺。

這段晨跑是我的第一段熱身操。跑到學校後,在操場邊休息一下,剛好接上田徑隊的晨訓時間。不騙你,我的體力超好的,照樣可以跟著大家一起繞操場,跑上八圈十圈。

傍晚放學的時候,我就不能像早上那樣悠閒慢跑,必須加快速度跑回家。

回到家,媽媽已經蒸好包子,去補習班上課了。她在冰箱門上留了晚餐菜單的紙條:「炒飯在電鍋裡,瓦斯爐上有香菇雞湯。熱一下再喝。Ps:冷凍庫裡三包韭菜餃子,記得帶去給湯婆婆。」

我換下制服,匆匆吃完晚餐,把裝著包子的大鋁鍋拿到腳踏車後座,綁好,再把韭菜餃子掛在把手上,趕緊騎車出門。

這一天,跟往常一樣,我先繞到高架橋下,看看李伯伯在不在。果然,他正蹣跚地徘徊在車潮來往的馬路邊,胸前背著放玉蘭花和口香糖的小籃子,對著每一道緊閉的車窗點頭微笑。

「阿伯,休息一下,吃點心囉。」我一面喊他,一面迅速停車,從鍋裡拿出兩個包子,裝進紙袋裡,跑到橋下,把包子放在他身旁的一張舊木椅上。我跟他揮揮手,又迅速跳上腳踏車,用力踩著踏板,往湯婆婆的攤子騎去。

李伯伯就睡在高架橋旁邊的陰暗違建裡。其實,我跟他也不太熟。他每隔幾天,就會推著一台簡陋的手拉車,到我們家附近收集寶特瓶和紙箱鋁罐。有一次,媽媽看到他站在小巷邊,手扶牆壁,彎著腰喘氣,就叫我趕快倒一杯水,端出去給他。媽媽趁機跟他聊了一下天,又叫我從廚房拿出剛蒸好的熱包子請他吃。從此以後,我每天去打工的途中,都會順便繞過來,送他兩個包子。

我邊騎車邊回頭看李伯伯一眼。他那布滿風霜的臉上,浮起一抹疲憊的微笑,遠遠地向我揮揮手,露出右手臂義肢上的勾子,在汽車廢氣彌漫的黃昏陽光下,閃過一道微弱的金屬光芒。

媽媽說,我們家雖然沒什麼錢,但是,碰到比我們更艱苦的人家,還是要盡量幫忙。這樣,我們才會更惜福。

媽媽這樣講,真是太酷了。

*

五分鐘後,我已經抵達湯婆婆的餃子攤。

「水餃有帶來嗎?」湯婆婆看到我,馬上露出放鬆的笑容。這個攤子位在夜市旁的騎樓下,雖然小小的很簡單,只有一個推車和兩三張折疊式桌椅,但是因為地點不錯,晚餐時間的人潮不少,她已經開始手忙腳亂了。

「有,帶了三包。」我迅速把餃子放進冰櫃,大湯鍋放到爐火上,穿上圍裙,從湯婆婆手中接過兩碗酸辣湯,端到客人面前。

湯婆婆六十幾歲了,是我們家以前的老鄰居,在夜市口附近賣水餃包子和酸辣湯,聽說已經賣了二十幾年。現在她年紀大了,手指關節炎常常發作,就把麵皮和餡料的作法全教給媽媽,讓媽媽負責供應水餃包子,既減輕她的負擔,也讓媽媽多一份收入。去年我上高中之後,湯婆婆又雇用我晚上來攤子打工。

「還好有你們母子倆,不然,我這攤子早就收起來了。」每次忙到一個段落,有點發胖的湯婆婆就會趕緊坐在旁邊的椅子上休息,她常一面搥著腿,一面大聲誇讚我:「尤其,你這麼有禮貌,客人都很喜歡你,你來了之後,我的生意變好了呢。」

但媽媽告訴我,湯婆婆家其實並不缺錢,這個攤子隨時可以收掉。她會這麼說,純粹是一片好心,想要幫助我們這對孤兒寡母。

「過兩年湯婆婆賣不動了,這攤子就交給你媽。做這個小生意,雖然賺不了大錢,但是供你讀完大學,絕對沒問題。」湯婆婆不只一次這樣提議。「等你大學畢業,你媽媽就好命囉。」

對於湯婆婆的好意,我每次都只是禮貌地笑笑,沒有多說話。因為,我一點都不希望媽媽接下這個攤子,做小吃生意真的太累了。媽媽每天一大早,天還沒亮,就要出門到批發市場採買,回來之後要忙著剁肉餡、洗菜切菜、揉麵糰,常忙得腰痠背痛。

媽媽年輕的時候,曾經當過代課老師,爸爸過世之後,為了照顧我,只好找一些時間比較有彈性的兼職工作。直到最近,媽媽終於下定決心,利用晚上去補習班上課,想考一份英文教師證書,如果媽媽能夠重新回去當老師,那就太棒了。

反正我明年就要上大學了。教練說,憑我的全國成績紀錄,保送體育大學應該沒問題,還有獎學金可以拿。到時候,媽媽就不用再這麼辛苦。

「今天生意不錯,早點收一收。」晚上九點過後,酸辣湯和包子都賣得差不多了,湯婆婆催促我開始收拾攤子。我知道她是體恤我明天還要上課,不忍心讓我太晚回家。

我很快將碗盤筷子和鍋子洗刷乾淨,清理地面垃圾,將攤車推到角落,用帆布蓋好。

「好像快下雨了,趕快回去。」湯婆婆轉身要回家,又回頭叮嚀:「對了,跟你媽媽說,幼稚園後天要訂五十個菜包、三十個肉包。」

「好。那我走囉。」

我脫下圍裙,把洗乾淨的大鍋子再次綁到腳踏車後座,跟湯婆婆揮手說再見。

她笑瞇瞇地站在家門口,等我轉身離去。

*

在回家的路上,依照慣例,我在公園門口停了下來。

我把腳踏車停在圍牆邊,伸展一下筋骨,開始沿著公園內的人行步道跑步。

這叫作有頭有尾,我喜歡用跑步當作一天的結束。

這也是我的自主練習菜單之一。中上運動會快到了,田徑隊每天放學後都要留校訓練,但是我晚上要打工,所以教練特准我進行自主練習。「馬俊安絕對不會偷懶,沒問題的。」教練向來對我很信任。

劉教練是我的恩師,當初就是他不斷鼓勵我往長跑發展,我才有今天的成績。他完全說對了,我為自己設計的練習菜單,絕對不會輸給隊上任何人。我才不會讓教練失望呢。

但是,如果我今天臨時決定偷懶一下就好了;或是如果這時候下起雨來就好了;又或者,如果我肚子太餓,決定先回家吃東西就好了。在這個決定命運的關鍵時刻,只要有一個念頭適時把我帶離公園,或許我就不會死了。

偏偏,一切看起來都好得很。我抬頭看看天空,是有一些烏雲飄過,月亮被遮掉一半,但是離下雨還早呢。夜風涼涼的,正好是跑步最舒適的溫度。

我在公園裡慢慢跑著。晚上跑步的感覺,跟白天很不一樣。夜晚的街道很安靜,有一種放鬆愉悅的氣息。快要十點了,這時候公園裡的人不多,我跑過幾個練完氣功準備要回家的老人、一對帶小孩散步的年輕夫妻、一個邊遛狗邊抽菸的中年人、兩個玩滑板的外國人,還有幾對坐在大樹下相依相偎喃喃低語的情侶。

夜色讓人的心思變得很單純,我常常跑著跑著,就覺得天地間好像只剩下我一個人,只聽見自己規律的腳步聲,和濃重深長的呼吸聲。我跑步的時候不喜歡聽音樂,也不習慣帶馬表,雙腳不斷拍打地面的規律節奏,就像我的計時器。

我輕鬆跑完兩圈,回到公園門口,咕嚕咕嚕喝過水,準備要騎車回家。

忽然,有幾部摩托車呼嘯而到,發出刺耳的聲響,在不遠處緊急剎車停下。幾個穿著緊身潮T的飆車族跳下機車,擺出尋仇的架勢,囂張地東張西望。

路人側目地看他們一眼,紛紛快步躲開。我也趕緊閃到一邊,匆匆要走,卻被其中一個混混叫住。

「嗨,酷馬!」阿風看到我,原本張牙舞爪的凶狠神色緩和下來,立刻換上親切的笑容,跑過來拍我一下。他經常跟我們田徑隊一起練習。

「你有沒有看到幾個俗仔跑過去?」阿風身上有股濃濃的菸味。教練是絕對禁止我們抽菸的,任何人只要被教練聞到菸味,一定會被罰得很慘。

「沒有啊。」我搖頭。就算我有看到,也不會告訴他。我可不希望阿風再惹事生非。

「那你趕快回家吧。晚上這一帶有點亂。」阿風看看走在前面的同伴。

「嗯,我剛剛練跑完,要回家了。……」我猶豫了一下,忍不住低聲勸阿風:「你也早點回去啦。你這樣在外面亂跑,教練知道會生氣的。」

阿風歪著嘴角笑笑。「安啦。教練哪會知道?!」阿風跟我揮揮手,往那群人的方向走去。

我有點擔心地看著阿風的背影。阿風是中輟生,有一天在街上遊蕩,被教練遇見。教練是少輔會的義工,軟硬兼施,終於讓阿風點頭,願意跟著學校田徑隊一起參加訓練。他很適合當短跑和障礙賽的選手,身材矮矮壯壯的,雙腿很有力。他有一頭自然捲的亂髮,走起路來吊兒郎當的,不講話的時候看起來很凶,但其實蠻講義氣的,每次隊上有人抽筋,他都二話不說馬上蹲下來,幫受傷的人耐心按摩,鬆弛肌肉。

教練經常勸阿風復學,他都不置可否,但田徑隊的訓練他倒是都乖乖出現。只是沒想到,他晚上還是跟外面的朋友混在一起。

看來,教練要馴服阿風,還需要一段時間。

我搖搖頭,才剛踏上腳踏車,又有兩部摩托車從我身邊擦過。今天晚上是怎麼回事?飆車族都跑到公園這邊來了。

一部貼著很炫貼紙的紅色機車,也在我前面緊急剎車停了下來。他們都那麼喜歡這種刺耳的剎車聲嗎?

「ㄟ,你有沒有看到一群俗仔在附近打架?」留著刺蝟頭、一臉清秀的小個子,擺出跩跩的樣子問我。他看起來很小,應該是國中生吧,頂多十四、五歲,卻故意要顯出老江湖的樣子。

「沒有啊。」我搖搖頭。我又想起阿風。希望他們已經走遠了。

小個子用狐疑的眼神看著我。可是當他看到我車子後座的大鍋子時,露出潔白的牙齒,笑了。

「你在賣東西喔?賣什麼?可以吃的嗎?」

我來不及回答,就聽到前面傳來一陣叫罵聲和奔跑聲,好像有人在追打。小個子立刻轉頭看。

「糖果,在那邊。」他的同伴邊跑邊喊,小個子迅速從機車座旁拿起大鎖,往前衝去。

「ㄟ,你不要過去,他們人很多。……」我不知道為什麼,也一時情急跟著跑過去,努力瞇起眼睛,在一片混亂打鬥的身影中,尋找阿風。但願他不在裡面,不然,他如果打架掛彩的話,教練明天一定一眼就看出來了。

我終於看到阿風了。他正站在外圍,興奮地大聲鼓譟,內圈的幾個人把對方打倒在地,不斷拳打腳踢。那個叫作糖果的小個子和同伴飛奔過去,他舉起手中的機車大鎖,就往阿風的背上砸過去。……

接下來發生的事,我已經記不清楚了。心理學家不是說,當人遇到緊急事件,腎上腺素會大量分泌嗎?還有,當身體突然受到重創,大腦會分泌類似嗎啡的物質,讓人像打了麻醉劑一樣,忘記疼痛。總之,我當時大概就是這種情況。雖然事後不斷回想,但腦海中的記憶卻宛若一部老舊的放映機,只剩下斷斷續續、不規則跳躍、零星紛亂的畫面,勉強拼湊出一些情景。

我依稀記得,我好像衝了過去,大叫著:「阿風,小心!」同時伸手去搶糖果手中的大鎖。我記得糖果怒氣沖沖回過頭來,拿著大鎖不分青紅皂白胡亂揮舞。我感覺到堅硬的金屬重重打在鼻梁上。我感覺到臉上有熱熱鹹鹹的鮮血流了下來。我好像還跟他拉扯。我看見他的眼睛迸出憤怒的紅色血絲。大鎖再一次沉重地敲擊我的臉頰。我抱著頭,蹲下來,痛徹心肺。我聽見有人喊:「不要打了!」「認錯人了啦!」「條子來了,快跑。」「媽的,這個人是誰?」……周遭一片混亂的叫聲,像水流一樣不停湧過來,漫淹過我的口鼻。我覺得我不能呼吸,痛苦得張不開眼睛,只能倒在地上哭泣,用僅有的一點力氣:「媽!……媽!……」

恍惚間,我聽到警笛的聲音,很多人的腳步在奔跑走動。我感覺有白色的光束照在我的臉上。有人把我抬上擔架,我感覺到全身一股劇烈的疼痛。我感覺到車子行駛的震動,一路伴隨著救護車的汽笛嗚嗚聲。我知道自己被推下車,匆匆進了醫院。我彷彿看到一群穿著白衣的天使圍繞著我,耳邊飄忽傳來旁觀者低低碎碎的對話:「唉呦,怎麼流血流成這樣?」「少年仔捏,一定是打架啦。」「年紀輕輕,不學好,養這種兒子不孝啦。……」「阿彌陀佛喔!出手這麼重。……」

我掙扎著,想要起身辯解,雙唇卻不斷顫抖,說不出一句話。我伸手摸摸口袋,想要拿出手機打電話給媽媽,沾滿鮮血的雙手卻毫無力氣,軟軟一滑,手機匡一聲摔落到地上。

我聽到有人在說,要趕快進開刀房。有人在問:「家屬呢?家屬到了沒?」我感覺推車在平滑的地板上,快速地移動,滾輪的聲音伴隨著細碎奔跑的腳步聲。我好疲倦,好想睡。雖然閉著眼睛,我卻可以感覺到天花板上那一整片明亮的燈光,不斷在我的眼前晃動,而且不斷擴大,越來越白、越來越亮,不斷往前延伸、延伸,宛若一片白色的迷霧,不斷彌漫擴散開來,漫向無垠的遠方。

我再也撐不住了。眼前的白霧越來越濃,越來越黑,誘惑我入睡。我彷彿沉入一個幽暗無聲的甬道,靜靜地、慢慢地,在虛空中飄浮。

然後,我輕輕輕輕地,往黑暗寂靜的更深處,緩緩沉下去。

【文、圖節錄自時報出版《酷馬》】

留言列表

留言列表